面白さの根源は間違いなく「人」です。

―ここ最近、齋藤さんが気になっている国内外のテクノロジー×カルチャーの事例を教えていただけますか?

齋藤:ずっと追いかけているのは、イギリスのブリストルにあるメディアセンター「WATERSHED」です。彼らは2012年に「Playable City」というイノベーションプラットフォームを立ち上げ、様々な試みをしているんですよ。街を使ったゾンビゲームとか。

Watershed|Playable City

―へえ!(笑) 面白そうです。

齋藤:それを日本でもやりたいと思い、ブリティッシュカウンシルを介して彼らと提携し、2015年に東京でもスタートさせました。ブリストルは、ロンドンとはまた違ったカルチャーを生み出している都市なんですよね。有名なバンドやバンクシーのようなアーティストもいれば、ファッションブランドもある。『ひつじのショーン』を生んだスタジオもあれば、大企業も大学もあります。「ロンドンとは違い、ナンバー2という立ち位置だからこそ失敗を恐れずになんでもできる」とブリストルの人たちは言っていましたが、僕が面白いと思うのは、いわゆる「バーチャルシティを構築する」という発想ではなく、フィジカルに人が集まるイベントを行なっている点なんですよね。

残念ながら今年は中止になってしまいましたが、『SXSW』もそう。もともとは音楽のサーキットイベントだったのが、映画祭やインタラクティブフェスティバルなどが組み合わさった大規模なイベントへと発展していきました。『ミラノサローネ国際家具見本市』にしてもそうですが、あるエンターテイメントに他のアクティビティがどんどん加わり一つの「文化」になるような、そういう流れにとても興味がありますね。同じようなことが、日本でもできないかなと思っていますし、実際に取り組み始めてはいます。

―例えばどんなことが始まっているのでしょう?

齋藤:2017年の九州北部豪雨で被害を受けた大分県日田市の復興支援を目的に、日田の大自然を舞台にした一夜限りの光と音のイベント『日田の山と川と光と音』を2018年10月にやらせていただいて。その時に、日本でも面白そうなことができる街はたくさんあると思いました。最初にお話しした猿島もそうです。今、最も注目している街の一つが奈良県ですね。十津川村や東吉野村、それから「奥大和」と言われている辺りなど面白そうなんですよ。で、さっきの話に戻ると、やはりそういうところの行政には熱い人がいます。

―結局は、「人」ということになってくるんですね。

齋藤:面白さの根源は間違いなく「人」です。それこそ北山孝雄さん(北山創造研究所)がずっとおっしゃっていました。「街づくりはコーヒー屋のおっちゃんやで」って。僕は10年かけて、ようやくその意味が分かりました。面白い人が1人いるだけでも、街はどんどん変わっていくんです。

あと、これは僕のスタンスなのですが、「誰も解けない知恵の輪を俺が解いてやる」という気持ちが強い。奈良は観光もイマイチ、産業もイマイチ、いろんな事がイマイチ……なんて言ったらこれも怒られそうですが(笑)、それをなんとかしようとしています。

奈良の人と話していてハッとしたのは、「1人が10人になったら10倍。それを増やしていくんだ」という言葉。つまり、1万人集まってもらう必要はない。誰も来なかったところに1人でも来てほしい、誰も知らなかったものを1人にでも知ってほしいというスタンスで、ちゃんとアクセルとブレーキを踏み分けられているところが面白いなと思いました。

―アクセルとブレーキですか。

齋藤:コミュニケーションがアクセルだとしたら、セキュリティがブレーキです。両方とも踏みながら進んで行かなければいけないし、そのバランス、按配というのは場所にも、そこにいる人にも、時代にも時期にもよる。それを錆びないように、ずっと踏み続けていなければいけないのが都市開発やイベントなんですよね。

通信が速くなっても業界は分断している。もう、そんなことしていられない「危機感」を持ってほしいと思います。

―先ほど齋藤さんは、「5Gは酸素濃度の高い空気」とおっしゃいましたが、5Gの可能性についても是非お聞かせください。

齋藤:エンターテイメントの観点では、可能性はたくさんあると思います。個人的に5Gに期待しているのは、やはりBtoBなど表に出てこないところ。ロジスティクスでは圧倒的に威力を発揮するはずです。自動運転など未だ半分夢物語のようなものの実現に、一歩近づいた感じはしますね。

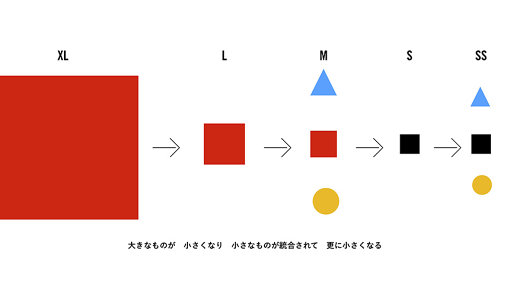

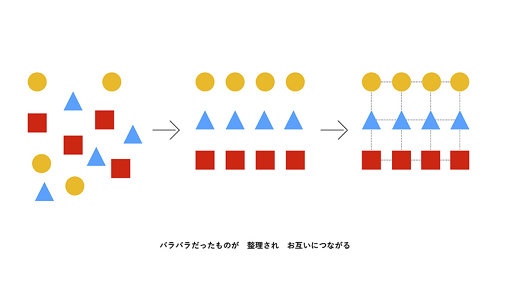

ちょっとこの図を見ていただけますか? 「テクノロジーが人の生活に浸透していく」というのは、分かりやすくいうとこういう論理です。大きなものが小さくなって、小さいものが統合されてまた小さくなる。その次は、バラバラだったものが整列化されて……検索エンジンがそうですが、次はその整列化されたもの同士がつながっていく。例えば、この部屋にはペットボトルが3本あって、おにぎりがこれだけ余っているということまでネットワーク化されたら、新しいロジスティックが生まれますよね? 5Gになった時に僕が期待するのはそこです。

―とても興味深いです。

齋藤:これを都市理論でいうと、大きなものが小さくなるということは、理論的には容積がどんどん減っていくわけです。そうすると自然物や中間領域がそのぶん大きくなる。緑が増えたり、かつてあった「路地裏」が復活したりするかも知れない。昔は路地裏が文化の発祥ですからね。今のところ建物がただ増えているだけですが(笑)、通信が速くなり、リモート化してつながれば、こうした都市開発もドカンと進むと思うんです。

ただ、通信が速くなっても今は業界が分断しているので、競合関係にある企業がなかなかデータを出し合わない(笑)。もう、そんなことしていられない「危機感」を持ってほしいと思います。今はトヨタが街を作り、ソニーが車を作る時代。モビリティの目線で街を見たり、逆に家電メーカーの目線で車を見たり、そうすることで今まで見えなかった問題に気づき、解決することができるかも知れない。この流れがもっと活発化すれば、都市の容量も一気に小さくなり、都心がもっと快適かつ安全になるはずですし、それによって新しい文化が生まれたり、既存の文化がもっと広がったりするのではないかと思います。

―「便利なものは空気のように生活の中に浸透していくべき」と齋藤さんはおっしゃいました。でもその一方で、それがどれだけ便利ですごいことなのかを人々に伝えるために、ライゾマでは時々イベントを仕掛けているわけですよね。

齋藤:おっしゃる通りで、それこそがメディアアートの役割ですよね。小難しいことを、どれだけ簡単に体感し理解の入口を作るかが一番大事なところだと思っています。そして、僕たちのような技術と表現の両方で携わる会社は、実装ベースで何ができるのかを見せていくべきですし、そうした異なるセクションが同じ組織に存在していることってすごいことだと思いませんか? いや、自分の会社をすごいというのが野暮なのは百も承知ですが(笑)、つくづく稀有な存在だと自負しています。

プロフィール

- 齋藤精一(さいとう せいいち)

-

1975年神奈川生まれ。建築デザインをコロンビア大学建築学科(MSAAD)で学び、2000年からNYで活動を開始。その後ArnellGroupにてクリエイティブ職に携わり、2003年の越後妻有アートトリエンナーレでアーティストに選出されたのをきっかけに帰国。フリーランスのクリエイターとして活躍後、2006年株式会社ライゾマティクス設立、2016年よりRhizomatiks Architectureを主宰。建築で培ったロジカルな思考を基に、アート・コマーシャルの領域で立体・インタラクティブの作品を多数作り続けている。2015年ミラノエキスポ日本館シアターコンテンツディレクター。現在、2018-19年グッドデザイン賞審査委員副委員長、2020年ドバイ万博クリエイティブアドバイザー。2025年大阪・関西万博People’s Living Lab促進会議有識者。